这几年,出国镀金成了不少家庭的执念。孩子高考差一口气进不了名校,父母一合计:国内卷不过就换赛道,砸锅卖铁送出去念个硕士,回来简历往桌上一放,公务员、国企、大厂总能开一扇门。

钱一起凑、亲戚一起借、咨询中介一通忽悠,机票刷刷就买了。等孩子读完急急忙忙往回赶,发现门没开,反手还被夹了一下手指。

HR那边没有情怀,只有流程。一天几百上千份简历堆成山,十秒看一份,抬眼先扫学校,再瞄专业,剩下的靠直觉。学校名陌生、排名靠后、项目一年就能毕业,心里基本就有数了。

有人不服气,说自己论文写到半夜、考试一门门熬过来,怎么就不行?

HR摊开话:不是歧视留学,是真怕水。特别是那种门槛低、周期短、宣传词写得比课程还长的速成硕士,一看就是进来容易、毕业更容易。你觉得是捷径,企业觉得是绕路。

身边的故事越来越多。某个中产家庭的孩子,高考擦肩一本线,父母咬牙给他报了东南亚的硕士项目,录取快、签证快、学制短,半年后朋友圈晒毕业照,回国投简历时HR一眼扫过去,直接pass;

另一个姑娘去澳洲读商科,QS榜单看着体面,学习强度也不算轻,可全班中国学生占了大半,课程大而空,公司需要的东西没有一门能顶上手,回国面试被问到行业匹配,只能说愿意学习;

还有人走了北美无门槛硕士的路线,商科两年花了十几万刀,课程作业密密麻麻,拿到学位后信心满满回国,等着offer入瓮,现实给他上一课:实习经历在哪里?项目结果是什么?拿得出手的作品集有吗?简历从教育背景滑到经历,一眼空白。

数据不会安慰人。2024年海归平均起薪比2020年还降了一截,六成以上回国求职者直言学历不被认可,将近七成没有可用的工作经验。

企业不是不想用海归,是不愿意拿真金白银去试错。用一个镀金硕士,三个月教会公司业务,再三个月磨清楚工作方法,一年过去资产还不一定正增长。相反,用一个国内毕业、有两段实习、知道怎么把方案落地的本科生,第二周就能跑客户、第三周能上项目。

最要命的是野鸡大学的雷。美国的文凭工厂名声大到随手能查到黑名单,狄克森州立大学当年拿国际生当提款机的那出戏,现在还在网络上躺着。

学校名字像、网址也像、宣传材料像到你以为是正牌伯克利;教育部涉外监管网的名单摆在那里,正规院校一万多所,可总有人嫌查起来麻烦,图省事图省心,等回国认证被打回,才知道那张纸在国内等于白板。

全球黑榜里,美国占了一半,英国、意大利、加拿大也不遑多让。交过学费的家长这才明白便宜没好货,好货不便宜的老话为啥被反复念。

社交平台还把这个生态放大了,各种全日制水硕低门槛双证的帖子排队招手:申请简单、录取率高、国家认可、毕业快。评论区清一色的求链接求私聊。一年后同一批ID开始发求内推回国找不到工作怎么办。

企业并没有因为国家认可四个字就放松警惕,HR心里跟明镜似的,谁在认真读书,谁在凑学分,谁只想捞一张壳,面试聊十分钟基本就能见分晓。

转码是另一条被走烂的路:有些学校设置了包罗万象的信息系统数据科学项目,课程表看起来像编年史,Python、SQL、可视化、云计算一个不少。

可一问进阶算法、分布式、工程化,回答全是自学中。企业要的是工程能力,不是考前突击;要的是你能把业务抽象成可运行的系统,而不是在面试时背出三行排序的复杂度。于是HR的十秒钟里,先看学校,再看专业,再看项目;不是CS就看作品集,作品集一团糊就挥手告别。

公务员、国企的门框也在抬高。2025年不少选调公告明确写着限国内双一流,境外学历往上走还要本科阶段985/211兜底;一些岗位甚至备注谢绝一年制硕士。

这不是卡海归,是一种风险控制。大厂的思路差不多:优先选国内头部高校,一线实习完整、有明确产出,海归标签不是加分项,有时还是负担。你在国外读了一年,回来连基础工具链都不熟,这一年对企业来说就是离线。

对比之下,真正的高含金量院校和专业从来不缺机会。顶尖理工、强势CS、硬核工程、牛校金融,简历投过去要么走快通道,要么直接被导师拎出来面。

差距不是海归和土培,而是能力和故事。国内顶尖高校的毕业生,课程扎实、项目量大;去企业实习,知道怎么把需求拆成任务、把任务拆成排期、把排期最终变成结果。用人单位要的是这个闭环,不是一段异国经历。

日本那边看起来稳妥,其实也不省心。野鸡大学少,但低门槛的学校多,综排靠后的项目招生成本低,读起来顺滑,毕业也顺滑。教育部承认的院校名单里有它们的位置,可回国就业优势并不明显。

黑榜之外还有灰区,给钱就收、收了就放,课堂上学生手机没放下过,毕业照拍得整整齐齐。等进入面试,问期望薪资报得高,HR客气地点点头:不然先看些更合适的岗位?一分钱一分货这句话,到了职场就变成匹配不匹配。

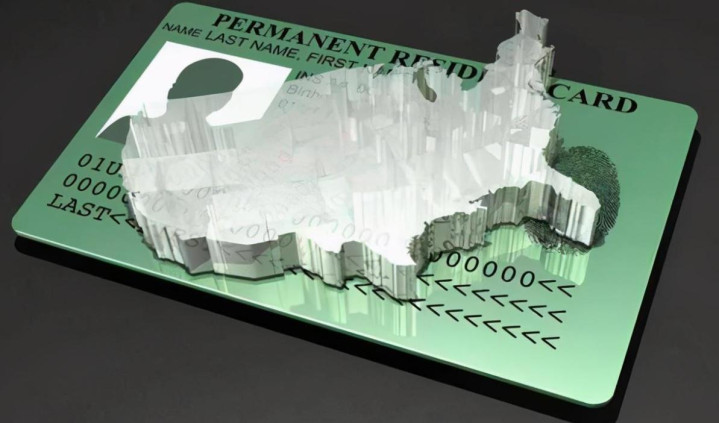

美国的困境则更直接,签证卡死在脖子上,没身份进不了核心岗位,顶尖学校的热门专业毕业也可能被研究所锁定,当廉价劳动力,月薪两三千,付完房租所剩无几。

公司要稳定,研究所要长期,个人卡在中间左右为难;等一轮裁员,最先被优化的永远是非绿卡。漂在外面的人心里比谁都清楚,不是你不努力,是牌桌的规则软硬都写在你拿不到的那张卡上。

回到避坑这件事,办法不是没有。教育部涉外监管网是第一道门槛,该查就查;

院校域名要认准,.edu、.ac.uk这样的国家域名是基本常识,仿冒网站爱玩相似拼写的把戏,两个字母的差别能让你白扔几十万;

办学时间短、学科单一、校内设施像培训班、师生比离谱、教师履历互相抄来抄去,这是跑的信号;

宣传里爱挂北大清华联合世界名师授课这种虚头巴脑的标签,实际落地却是录屏网课,这种味道一闻就该走。

说到底,留学不是补票口,更不是投机取巧。你把它当成人生增值,它才会给你增值;你把它当抄近道,它就会在回国那天让你原地踏步。

一些海归失败的痛点反复出现:对国内市场不熟、对岗位要求不了解、定位虚高、期望薪资不落地、实操能力薄弱。求职不是靠曝光度,是靠可用性。你能解决企业的问题,企业就给你位置;你把企业当练手机会,企业就把你当候补。

路怎么走,其实挺明白。要么在海外拿到看得见的成果:科研、论文、开源项目、实习产出、竞赛获奖;要么在回国前先把国内的技能栈补齐:证书、作品、竞赛、训练营、实习把简历的空白填实。

线上课+开源项目+企业实习是很多人走通的路径,不光便宜,还实用;英语不再是光亮闪闪的雅思托福,而是读文档、写报告、对接需求的工具。真想转码,就去敲开源仓库的PR;真想走金融,就把一套模型扛到面试桌上;真想做产品,就把一个闭环案例拿出来讲逻辑、讲数据、讲复盘。

家庭也别把留学当万能补救,更别用别家孩子都出去了这种话绑自己的孩子。钱要花在刀刃上,选校要看专业和导师,不是看风景和城市;

课程要看课程描述和作业强度,不是看宣传册;项目要看校友去向和实习渠道,不是看中介的成交量。真正值得花钱的是能力沉淀,不是朋友圈的体面。

企业不会因为你在某个国家拍过毕业照就破格录用,社会也不会因为你讲了几段海外故事就把岗位让出来。学历的光环正在褪色,能力的价码越来越清楚。你能拉到增量,哪怕是普通本,照样能拿到好offer;你拉不来增量,拿再多镀金漆,也只是亮一会儿。

别被速成的幻觉拐了道。慢,是一种策略;稳,是一种本事。真正的镀金,从来不是一张纸,而是你脑子里那套能拿来解决问题的东西。学出来的,企业看得见;抄出来的,十秒就被翻过去。

老虎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。